di Carlo Nardi • C’è un’espressione in san Paolo che dice molto di Cristo, del cristianesimo, del cristiano singolo, della Chiesa, della Scritture sante: «noi abbiamo un tesoro in vasi di coccio» (2 Cor 4,7). Qual è il tesoro? Non è, almeno primariamente, una costellazione di valori che, lasciati a se stessi, non si troverebbero molto a proprio agio in fragili vasi di terracotta, perché i valori, quando si enunciano, abbisognano sempre di sempre un po’ di scena.

di Carlo Nardi • C’è un’espressione in san Paolo che dice molto di Cristo, del cristianesimo, del cristiano singolo, della Chiesa, della Scritture sante: «noi abbiamo un tesoro in vasi di coccio» (2 Cor 4,7). Qual è il tesoro? Non è, almeno primariamente, una costellazione di valori che, lasciati a se stessi, non si troverebbero molto a proprio agio in fragili vasi di terracotta, perché i valori, quando si enunciano, abbisognano sempre di sempre un po’ di scena.

Il tesoro è Gesù, morto e risorto, in sé, nella sua persona e nella sua presenza, anch’essa fragile, nella grazia del suo Spirito, nella realtà della sua parola e dei sacramenti, realtà che è a fondamento della Chiesa.

Vaso di coccio è l’umanità, così com’è. Che, per l’appunto, è come quella del Figlio di Dio fattosi uomo. Sicché è umanità fatta di creta, amata dal Figlio eterno, anche se fragilità vuol dire agitazione, angoscia, fino a sudar sangue.

E quella del Figlio è umanità come la nostra, di noi come Chiesa di Cristo che egli ama, ma dove c’è qualcosa che in Lui non c’è e che Lui non ama. Intendo il peccato, i nostri peccati che provengono dall’interiorità delle decisioni: «è dal cuore dell’uomo …», ricorda Gesù (Mc 7,15), e da lì scaturisce il peccato nella sua ripetitività monotona, disperante, che si fa abitudine, mentalità, costume, talora struttura, complicità. Anche nella Chiesa di Cristo che egli ama, che ama da Dio.

Certo, di fronte al manifestarsi dell’erbaccia nel campo, il primo momento è sempre di stupore – ricordiamo la parabola evangelica (Mt 13,24-30) – perché si è sempre tentati di pensare che non capiti nei nostri terreni. Ma proprio a commento del buon grano e della zizzania, si direbbe con qualche forzatura insieme a sant’Agostino, c’è la ‘città di Dio’ costruita dall’amore di Dio e la ‘città dell’uomo’ sordo a tale amore. Ma tutt’e due sono tra di loro ‘intrecciate’. E così lo sono in ciascuno di noi, nel mondo, nella Chiesa: ‘intrecciate’, che in latino si dice perplexae che di ricorda gli effetti della nostra angosciosa perplessità.

Il fatto è che ci riesce difficile, anche dopo quaresime più o meno rigorose, riconoscere i nostri cocci e non di meno i cocci della Chiesa.

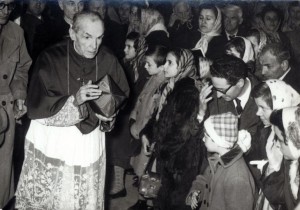

Ci si trova a disagio per una fede che non è ancora visione e che invece la si vorrebbe tale, e allora, non più paghi dell’essenzialità del vangelo e della semplicità del battesimo, si va alla ricerca e si dà credito a occhi chiusi a visioni, apparizioni, lacrimazioni, profezie, anticipate canonizzazioni o, al contrario, a infestazioni, ossessioni, possessioni, e con le relative cospicue elargizioni; e comunque, su quest’ultimo punto dando più enfasi alla paura del Maligno che alla fede e alla speranza nella potenza e nella bontà del Cristo signore. D’altra pare – avrebbe detto il cardinale Elia Dalla Costa – “è meglio non riconoscere un miracolo vero che riconoscere un miracolo falso”,

Invece non sembra bastare la speranza, quella che ha il senso del rispetto per le competenze umane, per le attese dei ‘piccoli’, per i progetti generosi: una speranza che sa di fondarsi non sul culto di personalità di volta in volta emergenti nella cultura, nella politica, nella religione, ma sulla parola e la promessa di Gesù.

Non sembra bastare la carità come grazia di nostro signor Gesù Cristo, una carità che sa mettersi a servire «con quel tacer pudico che accetto il don ti fa» per essere alla pari in un reciproco servizio (Manzoni). E invece la si vuole “visibilizzata”, sponsorizzata, apprezzata, mentre nelle «buone opere» del vangelo va cercata solo la «gloria del Padre che è nei cieli» (Mt 5,16)).

Ci è difficile gioire della fragilità. Ci è facile spostare l’attenzione dal Dio vivo a un dio fatto dalla nostra immaginazione o dai nostri sfizi. È pur sempre la tentazione del vitello d’oro. Il voler vedere, toccare, sentire.

A proposito di una simile forma mentale ricorrente fin dall’antichità nel cosiddetto gnosticismo e sviluppi, ebbi occasione di scrivere: «anche in frange di cattolicesimo si ravvisano di quando in quando sospetti per materia sacramenti e istituzioni, deprezzamento del battesimo degli infanti, sottovalutazione del carattere sacramentale, sufficienza nei confronti di un’ordinaria cura d’anime, perseguimento di itinerari esclusivi e totalizzanti, demonizzazione di strutture, accentuata ricerca di emotività devozionale, affettività rivolta all’interno del gruppo di appartenenza, comunione con chi si ritiene abbia capito o sia in grado di capire, subordinazione delle prerogative del popolo cristiano ai fini di una comunità, tendenza alla segretezza: sono aspetti, connessi tra loro, in cui l’antico gnosticismo, messo un tempo alla porta, sembra rientrare furtivamente dalla finestra, non esclusa – mi si passi l’immagine – quella della sacrestia» (Vangeli apocrifi. Testi tendenziosi: la produzione gnostica, in Apocrifi del Nuovo Testamento, a cura di A. Lenzuni, Bologna 2004, p. 106. cf. pp. 65-109).

Ed è una porta che un pastore d’anime non deve mai permettere di oltrepassare. Il culto cattolico è “pubblico e comune”, semplice come la preghiera di Gesù e dei cristiani, il paternostro, come insegnava san Cipriano.