di Carlo Nardi · La Chiesa delle origini ha cercato sempre di farsi capire da tutti. Nel Mediterraneo orientale ha tradotto la bibbia in greco, la lingua parlata e capita in quel tempo. Ai tempi di papa Vittore (189-198) il culto a Roma è nella lingua che tutti capiscono, il latino appunto. Nel terzo secolo la Bibbia è in copto, la lingua delle popolazioni interne dell’Egitto, la lingua di sant’Antonio abate. Insomma, la Chiesa primitiva ha dato subito la parola ai poveri: una parola semplice, dignitosa, aderente alla vita, inquietante le coscienze, come quella delle parabole del Vangelo. E oggi?

di Carlo Nardi · La Chiesa delle origini ha cercato sempre di farsi capire da tutti. Nel Mediterraneo orientale ha tradotto la bibbia in greco, la lingua parlata e capita in quel tempo. Ai tempi di papa Vittore (189-198) il culto a Roma è nella lingua che tutti capiscono, il latino appunto. Nel terzo secolo la Bibbia è in copto, la lingua delle popolazioni interne dell’Egitto, la lingua di sant’Antonio abate. Insomma, la Chiesa primitiva ha dato subito la parola ai poveri: una parola semplice, dignitosa, aderente alla vita, inquietante le coscienze, come quella delle parabole del Vangelo. E oggi?

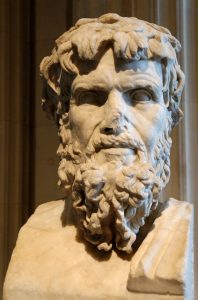

Inquietante banda d’ignoranti e villani erano i cristiani della fine del secondo secolo per il dotto pagano Celso in un suo circostanziato trattato da lui intitolato Discorso vero, – ossia: «ve lo dico io come stanno le cose!» -: una Chiesa di gentuccia, di lazzaroni, che fa adepti tra donnaccole e schiavi (cf. Origene, Contro Celso I,27).

I cristiani più accorti non avevano difficoltà a rispondere che anche il mite Epicuro quasi cinque secoli prima aveva accolto nel Giardino, la sua scuola familiare di sapienza, donne e schiavi in assoluta parità rispetto alla filosofia che già Aristotele aveva additato come un bene per tutti per raggiungere la felicità.

Poi, soprattutto, la Chiesa non può e non deve rinunciare a quello che per Celso era un difetto e che invece la Prima lettera ai Corinti (1,26-31) e non solo dicono essere una prerogativa ed un impegno della Chiesa stessa. Lo ricordava Giovanni XXIII nell’imminenza del Concilio (11 settembre 1962): la Chiesa «si presenta qual è, e vuol essere, come la Chiesa di tutti, e particolarmente dei poveri», come dire che per “essere Chiesa di tutti” dev’essere “Chiesa dei poveri”», ossia dove i poveri si sentano pienamente a casa loro per il semplice fatto che è la loro casa.

Allora soltanto è Chiesa di tutti, anche dei ricchi: non senza un perché papa Giovanni precisava subito dopo che «dovere di ogni uomo, dovere impellente del cristiano è di considerare il superfluo con la misura delle necessità altrui». Mi vien da dire: ce n’è per tutti in quella frase. E mi fa pensare anche una idea di sant’Agostino: «Ci correggano, ci critichino i grammatici, purché ci capiscano i popoli». E’ criterio fondamentale della predicazione: farsi capire da tutti, ossia da chi è meno provveduto in fatto di lingua.

La Chiesa dei tempi di Celso ha inteso farsi capire da tutti. Nel Mediterraneo orientale ha dato in mano la bibbia in greco, la lingua parlata o comunque capita. In occidente la si sta traducendo in latino.

Insomma, la Chiesa primitiva ha dato subito, – dico con don Milani -, la parola ai poveri: una parola semplice, dignitosa, aderente alla vita, inquietante le coscienze, come quella delle parabole del Vangelo.

17 luglio dell’anno 180: Sperato, Narzalo, Cittino, e Donata, Seconda e Vestia, gente comune, gente qualunque di un villaggio interno dell’odierno Magreb, sono citati davanti al proconsole, nel suo ufficio nella grande Cartagine: il capo d’accusa, essere complici della “stupidaggine” della fede cristiana. Pronta e serena la confessione: «Sono cristiano, sono cristiana. Voglio essere quello che sono».

Il governatore, probabilmente scocciato di trovarsi a mandare a morte persone perbene, vorrebbe dar loro trenta giorni per ripensarci. Poi gli cade l’occhio su una cassetta: «Che c’è lì dentro?». «Libri» della bibbia, «le lettere di Paolo, uomo giusto». Quegli scritti danno loro la forza per far loro rispondere al proconsole: «Non c’è alcun motivo di ripensamento: la cosa è giusta così com’è». La condanna a morte è dichiarata ed eseguita.