di Gianni Cioli · La pandemia, da cui ancora non siamo ancora usciti, ha segnato profondamente e dolorosamente la vita della famiglia umana ed ha costituito anche per la Chiesa – mi in particolare al caso della Chiesa cattolica italiana – una prova singolarmente inedita per l’impossibilità di celebrare pubblicamente la liturgia.

di Gianni Cioli · La pandemia, da cui ancora non siamo ancora usciti, ha segnato profondamente e dolorosamente la vita della famiglia umana ed ha costituito anche per la Chiesa – mi in particolare al caso della Chiesa cattolica italiana – una prova singolarmente inedita per l’impossibilità di celebrare pubblicamente la liturgia.

L’11 aprile, sabato santo, in pieno lockdown scrissi e trasmisi ai miei parrocchiani una riflessione sull’esperienza che, come Chiesa stavamo vivendo. A distanza di due mesi e mezzo, concluso ormai un tempo di Pasqua segnato dall’assenza di celebrazioni con il popolo, vorrei riproporre le considerazioni fatte alla viglia della Pasqua per riflettere sul senso spirituale dell’esperienza che abbiamo vissuto e, parte stiamo ancora vivendo:

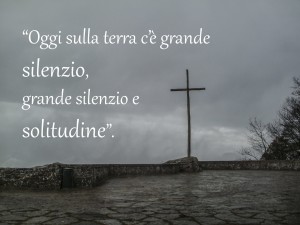

«Oggi, sabato santo, è un giorno senza liturgia e perciò senza omelia. Vi invio perciò una non-omelia che intende dar voce al silenzio liturgico che segna questo giorno e – egoisticamente – mi aiuta anche a sentirmi in comunione con voi e, quindi, meno solo e lontano nonostante la distanza fisica. Oggi è un giorno simbolicamente espressivo per la fede cristiana, nel quale – con l’assenza delle celebrazioni – si celebra l’assenza feconda del Signore. Egli è fecondamente assente perché ha condiviso – realmente e non per modo di dire – la nostra morte. La Vita è entrata nell’abisso della morte fino in fondo. Questo giorno così particolare appare poi singolarmente espressivo in questo tempo surreale. La pandemia ci ha privati infatti dell’assemblea eucaristica, non per due giorni… in attesa della veglia pasquale, come la liturgia prevede ogni anno, ma per un tempo la cui lunghezza è difficile da prevedere, ma che, presumibilmente, non sarà breve [Il divieto di celebrazioni pubbliche è durato dall’8 marzo fino al 18 maggio, data in cui le assemblee liturgiche hanno potuto riprendere con particolari restrizioni e rigidi protocolli di sicurezza vigenti a tutt’oggi: NDR]

Riflettendo su questa condizione mi è tornato alla mente il tempo dell’esilio babilonese, ovvero il tempo in cui i Giudei furono privati della possibilità di celebrare i sacrifici prescritti dal Signore. Fu un tempo lungo e doloroso che, a partire dal 597 a.C., vide la distruzione del Tempio e la deportazione a più riprese degli abitanti di Gerusalemme e del Regno di Giuda con la loro permanenza coatta a Babilonia. Ma, a giudizio degli studiosi, fu anche un periodo estremamente fecondo per la fede ebraica e, in particolare, per la redazione dei testi biblici. A Babilonia il popolo dovette trovare il modo di vivere l’alleanza senza Tempio e senza terra, recuperando le tradizioni dei padri e ricomprendendo, in modo più profondo, la propria identità e la fede nel Dio unico.

Al capitolo 29 del Libro del profeta Geremia è riportata una bella lettera che il profeta scrisse agli esiliati. In questa lettera egli li esortava ad accettare e valorizzare la condizione dell’esilio; facendosela – in buona sostanza – piacere! Geremia inoltre – ponendosi, come al suo solito, in una posizione estremamente impopolare – diffidava i deportati dal dare credito a quei profeti venditori d’illusioni, che promettevano soluzioni della cattività a breve termine.

Ma il popolo – affermava poi Geremia – non avrebbe dovuto perdere la speranza. Dopo il compimento dei tempi non brevi stabiliti, infatti, le promesse del Signore, promesse di pace e di bene, si sarebbero realizzate: “Io, infatti, conosco i progetti che ho fatto a vostro riguardo – dice il Signore – progetti di pace e non di sventura, per concedervi un futuro pieno di speranza. Voi mi invocherete e ricorrerete a me e io vi esaudirò; mi cercherete e mi troverete, perché mi cercherete con tutto il cuore; mi lascerò trovare da voi – dice il Signore – cambierò in meglio la vostra sorte e vi radunerò da tutte le nazioni e da tutti i luoghi dove vi ho disperso – dice il Signore – vi ricondurrò nel luogo da dove vi ho fatto condurre in esilio” (Ger 29, 11-14).

Cosa c’entra la nostra condizione con quella dei Giudei in esilio? Beh, anche per noi si è profilata una situazione che ci ha letteralmente spogliati di tante sicurezze; posti di fronte a un orizzonte di precarietà; collocati in un tempo sospeso e in uno spazio paradossalmente straniero, proprio nella costrizione delle mura domestiche. Siamo stati esiliati gli uni dagli altri all’interno delle nostre case e privati della celebrazione del Sacrificio cristiano che è l’Eucaristia. Le Messe vengono celebrate, sì, ma senza il popolo. Si possono vedere in televisione e tramite i social, ma senza accedere alla comunione. Questo nostro “esilio” può essere anche per noi un tempo fecondo, come lo fu l’esilio babilonese per il popolo della Antica Alleanza? Parlando con diversi preti e vescovi ho registrato testimonianze che depongono in favore di questa fecondità. Secondo quanto attestano i pastori con cui mi sono confrontato, in questo tempo di prova, soprattutto attraverso i contatti e i momenti di preghiera condivisi attraverso i social, nel popolo di Dio emergerebbe, in effetti, un senso di appartenenza alla propria comunità diocesana e parrocchiale che può sorprendere, come pure il bisogno di approfondire la conoscenza della Parola di Dio e delle verità di fede attraverso la condivisione, possibile anche a distanza.

ci ha letteralmente spogliati di tante sicurezze; posti di fronte a un orizzonte di precarietà; collocati in un tempo sospeso e in uno spazio paradossalmente straniero, proprio nella costrizione delle mura domestiche. Siamo stati esiliati gli uni dagli altri all’interno delle nostre case e privati della celebrazione del Sacrificio cristiano che è l’Eucaristia. Le Messe vengono celebrate, sì, ma senza il popolo. Si possono vedere in televisione e tramite i social, ma senza accedere alla comunione. Questo nostro “esilio” può essere anche per noi un tempo fecondo, come lo fu l’esilio babilonese per il popolo della Antica Alleanza? Parlando con diversi preti e vescovi ho registrato testimonianze che depongono in favore di questa fecondità. Secondo quanto attestano i pastori con cui mi sono confrontato, in questo tempo di prova, soprattutto attraverso i contatti e i momenti di preghiera condivisi attraverso i social, nel popolo di Dio emergerebbe, in effetti, un senso di appartenenza alla propria comunità diocesana e parrocchiale che può sorprendere, come pure il bisogno di approfondire la conoscenza della Parola di Dio e delle verità di fede attraverso la condivisione, possibile anche a distanza.

Se anche i tempi stabiliti per la fine del nostro “esilio eucaristico” non dovessero essere brevi, non perdiamo la speranza [La condizione dell’“esilio eucaristico” sebbene formalmente conclusasi l’11 maggio permane in una certa misura nelle restrizioni ancora vigenti e alle quali è giusto attenersi perché sarebbe improvvido, e quindi irresponsabile, non voler considerare il rischio di favorire nuovi contagi NDR]. Ripensiamo alla lettera di Geremia agli esiliati… Forse anche il nostro potrà essere un esilio fecondo: un’occasione per rialzarci dalle nostre tiepidezze, per riscoprire la fede dei padri e ritrovare il gusto di trasmetterla a figli. Se la pasqua di Cristo è il compimento della storia della salvezza penso si possa dire che la cattività babilonese, come del resto la cattività egiziana, furono feconde in vista dell’assenza feconda del Signore nel sabato santo, ovvero del tempo in cui Egli è rimasto nell’abisso della morte per liberarci dalla morte e da ogni male. Così anche il nostro esilio potrà risultare fecondo in virtù di questa feconda assenza del Signore che oggi possiamo contemplare, e del suo silenzio che oggi dobbiamo ascoltare.

Il Sabato Santo è anche il giorno in cui, come vuole la tradizione bizantina, si celebra l’Ora della Madre. Ci si concentra cioè sulla figura di Maria in cui in questo giorno si sommano il dolore per la morte del figlio e la speranza per la sua Resurrezione. Ci aiuti dunque la Vergine Maria a contemplare l’assenza e ad ascoltare il silenzio».